クローン病

「川越駅」より徒歩1分

お車でご来院の方は

近隣の有料パーキングをご利用ください。

Tel,049-238-4195

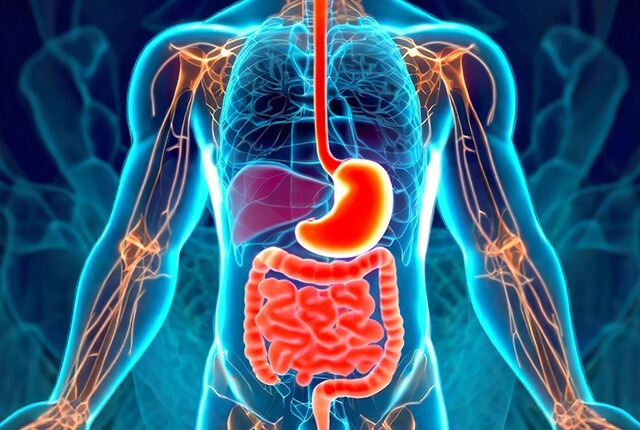

クローン病

クローン病は、口から肛門までの全ての消化管にびらんや潰瘍などの炎症を起こす可能性がある慢性の炎症性腸疾患です。病変の部位は小腸か大腸が多く、小腸末端に好発します。非連続性で正常な粘膜が間に介在するのが特徴です。また、病変は粘膜だけにとどまらず、消化管の壁全層に発生し、腸の内側が狭くなる「狭窄」や他の臓器や体の外側に通り道を作る「瘻孔」を起こすことがあります。

この疾患は遺伝的な要因や環境、免疫系の異常、ウィルスや細菌感染の影響など複数の要因が関与していると考えられています。10代~20代の若者に好発し、男女比は2:1と男性に多いです。根治治療がなく、長期治療が必要なため、日本では医療費助成の対象となる「指定難病」になっており、2018年時点で患者数は約4万2548人で人口10万人当たり約33人程度の割合となります。

クローン病は病変部位によって下記のように分類されます。

クローン病では半数以上の患者さんに腹痛と下痢がみられます。

クローン病に特徴的な症状として肛門病変があります。消化管の慢性的な炎症によって、肛門部に瘻孔をつくる「痔瘻」や肛門周囲に膿の袋を作る「肛門周囲膿瘍」があります。また、腸管外の合併症として関節炎や虹彩炎、皮膚症状などがみられます。

症状が落ち着いている「寛解」と症状が悪化している「再燃」を繰り返すことが特徴であり、寛解期でも炎症が続くため「がんを合併」することもあります。

1日の排便回数や便の性状(軟便、泥状便、水様便)、肛門病変の有無等の症状の問診や腹部診察に加えて下記のような検査を行います。

血液検査では炎症の程度(白血球数、血沈、CRP)、貧血(Hb)、栄養状態(TP、Alb)、薬剤の副作用の有無などのチェックを行い、体の状態の把握のため定期的に実施します。

内視鏡検査は、診断確定のために必須の検査です。口腔~肛門まで病変ができる可能性のある病気なので上部内視鏡検査、小腸内視鏡検査、大腸内視鏡検査などが行われます。最近では狭窄のない症例については、小腸カプセル内視鏡の選択肢もあります。下剤で前処置した後に小型カメラ搭載のカプセルを飲み込み口から肛門まで連続撮影を行います。

これらの内視鏡検査では、直接内部を観察するため、クローン病に特徴的な所見の有無や炎症の部位や程度、狭窄(狭くなること)や肛門病変の有無など、詳細な情報を得ることができます。粘膜を生検し、病理学的検査に提出することでクローン病に特徴的な所見が得られることもあります。

これらの検査は直接器具を体内に挿入する必要がないため患者さんの負担が少ないです。消化管以外の臓器や組織の状態を確認でき、クローン病特有の消化管外の膿瘍や瘻孔などの評価に用いられます。MRIは肛門部病変・瘻孔に対して優れた検査です。

軽症から中等症の患者さんに用いられる基本の薬で、大腸の炎症を直接抑える効果があります。寛解の導入だけではなく寛解の維持にも使用されます。

中等症から重症の患者さんに用いられ、5-ASA製剤の効果が不十分だった場合や炎症が強い時に使用します。再燃防止効果はありません。

主に中等症以上の患者さんに用いられ、寛解導入目的や、ステロイド依存の患者さんのステロイド減量・中止と寛解維持を目的に使用されます。

化学合成された薬ではなく生体が作るたんぱく質を薬剤として利用している薬です。従来の治療で炎症が抑えられない場合に用いられる強力な薬です。寛解の導入や寛解の維持に用いられます。

腸に炎症が起き、腸の機能が低下すると、栄養が吸収できず全身状態の悪化につながる可能性があります。脂肪を制限した栄養剤を摂取することで、腸管の負担や刺激を軽減し、炎症をコントロールする目的があります。

血液から特定の成分を取り除き、また体内に戻す治療方法。ステロイド薬が効かない活動期の患者さんに使用されます。

クローン病は、薬物療法などの内科的治療で炎症をコントロールするのが原則ですが、主に以下のような場合には手術が考慮されます。